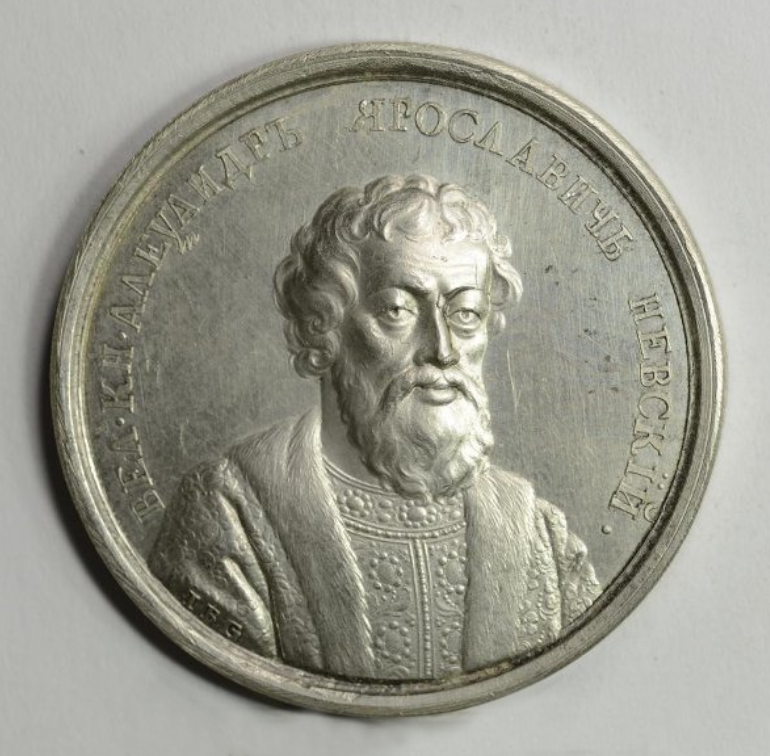

30 мая 1220 года – дата рождения князя Александра Ярославича Невского, второго сына переяславского князя Ярослава Всеволодовича, принимается историками сегодня весьма условно. Она неизвестна по летописям, а приведена в «Истории Российской» В.Н. Татищева из какой-то несохранившейся летописи.

Как полагают историки, 30 мая – день рождения императора Петра I, чьим любимым историческим деятелем был Александр Ярославович. И поэтому историк XVIII века (В.Н. Татищев) опирался на традицию своего времени, согласно которой два этих великих мужа появились на свет в один день.

Княжение Александра Невского пришлось на переломный период нашей истории. Именно при нём, в 50-е–60-е годы XIII века произошло окончательное оформление вассалитета русских княжеств от Орды (практика получения ярлыков на великое княжение у ордынских ханов), и в первую очередь Северо-Восточной Руси, где в дальнейшем возникло уже новое государство – Московская Русь.

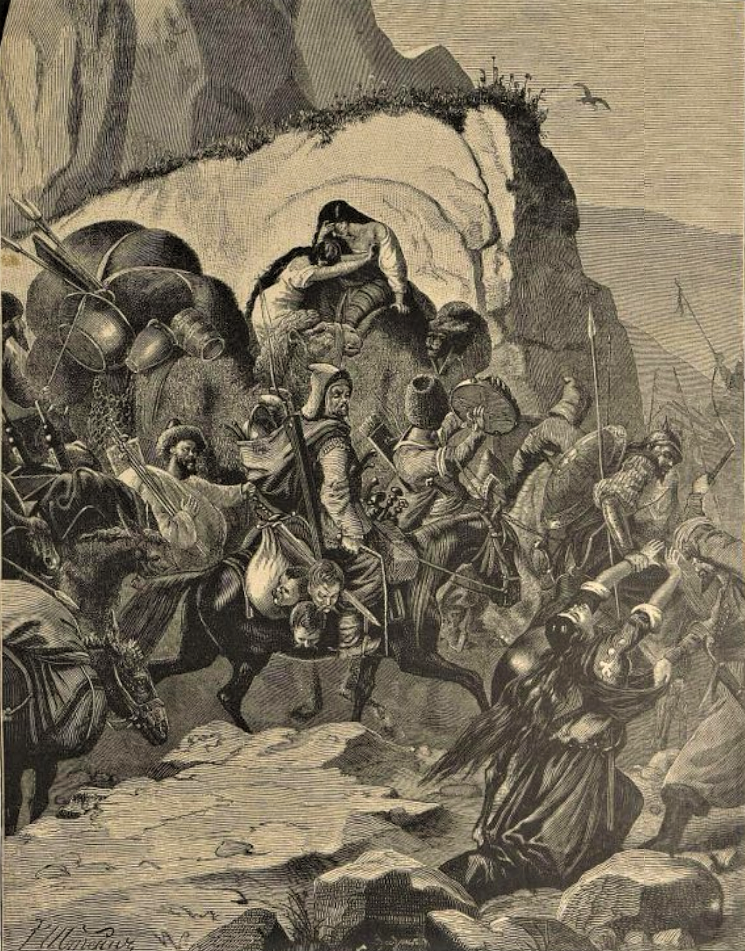

Русь под татарским владычеством. Возвращение татар с набега. Кон. XIX — нач. XX в.

Именно при Александре Невском впервые был проведен карательный поход на Русь, так называемая «Неврюева рать» 1252 года, после чего Александр занял великокняжеский стол во Владимире. Впоследствии участие ордынских отрядов воинов в разрешении споров между князьями станет обычным делом, и приводить ордынцев будут сами русские князья. В 1257–1259 годах при непосредственном участии Александра была проведена первая перепись населения баскаками (ордынскими чиновниками) для дальнейшего взимания дани в Орду. Единицей обложения, как и в других странах, завоеванных монголами, стал двор. Можно сказать, что перепись положила начало созданию разветвлённой государственной административно-фискальной системы.

Летописи умалчивают, как проходила перепись в городах Северо-Восточной Руси. В новгородских же землях (они не были разгромлены нашествиями Батыя, и формально город оставался независимым) вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено Александром Невским:

«… одним нос и уши отрезал, другим же очи вынул и руки отсёк…».

Но сил одного князя не хватило, потребовались дружины и других князей Северо-Восточной Руси – его родного брата Андрея Суздальского и двоюродного племянника Бориса Васильевича Ростовского.

Именно при Александре Невском во многом определился выбор между Западом и Востоком. Приняв вассалитет от Орды, Северо-Восточные княжества Руси отказались от союза с католическим Западом, который предлагался римским папой Иннокентием IV на рубеже 40-х–50-х годов XIII века.

В своей западной политике Александр проявил себя бескомпромиссным борцом с экспансией Ливонского ордена, Швеции и Литвы: большинству он известен именно как победитель шведов в устье Невы (1240 год) и немецких рыцарей на Чудском озере (1242 год).

В официальной риторике оценка личности Александра Невского была всегда исключительно положительной. Как верно заметил историк И.Н. Данилевский, Александр – самый популярный князь Древней Руси и один из самых популярных политических деятелей России. Не исключено, что это связано фильмом С. Эйзенштейна «Александр Невский», в котором был создан идеальный образ князя – победителя над теми силами, которые угрожают Руси, близкого к народу правителя, доброго и достаточно жесткого.

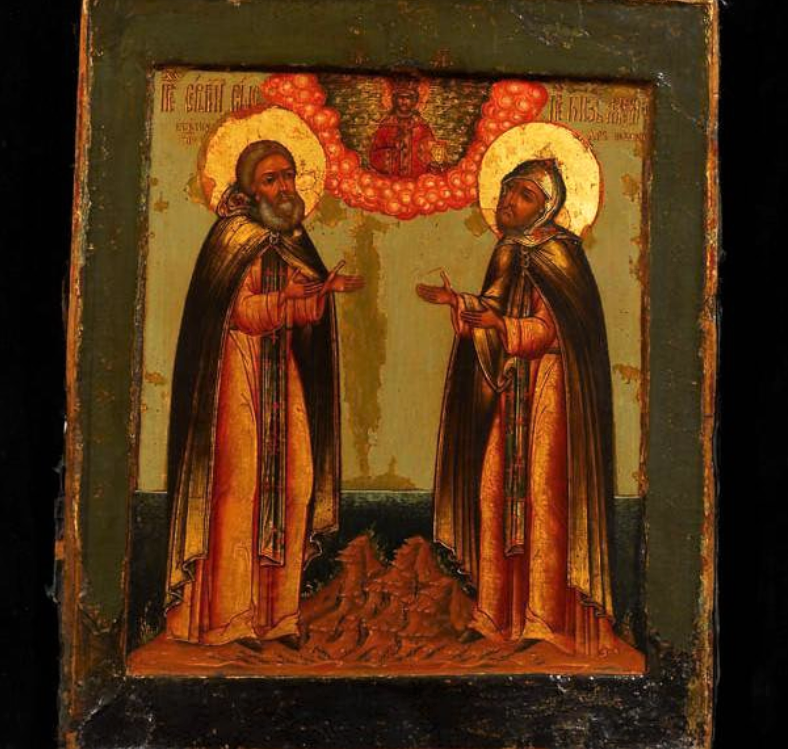

Но Александр Невский не только выдающийся государственный деятель нашей истории. Он еще и один из самых почитаемых русских святых – «небесный заступник» земли Русской. Его почитание как святого, как считают исследователи, началось сразу же после его смерти; всего несколько десятилетий спустя было составлено Житие. Официальная же канонизация церковью состоялась в 1547 году на церковном соборе, созванном митрополитом Макарием и царём Иваном IV Грозным.

«Историческая биография образа» святого князя-заступника Александра Невского так же связана с переломными периодами русской истории, как и сама его жизнь. Первое обретение его мощей свершилось в год победы на Куликовом поле, одержанной праправнуком Невского, великим московским князем Дмитрием Донским в 1380 году. Чудесным образом Александр сам становится участником Куликовской битвы, а также битвы при Молодях (1572 год), когда войска князя Воротынского разбили армию крымского хана Девлет-Герея под Москвой. В 1552 году царь Иван IV Грозный во время похода на Казань совершает молебен у гроба Александра Невского. Во время молебна происходит чудо, расценённое всеми как знамение грядущей победы. Как известно, поход завершился покорением Казанского ханства.

При императоре Петре I Великом в начале XVIII века почитание святого Александра Невского приобрело несколько иной характер. Возможно, Пётр увидел в князе Александре своего предшественника в борьбе со шведами на Балтийском море и передал под его небесное покровительство город, основанный им на берегах Невы. Император лично выбрал место для построения монастыря во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского – будущей Александро-Невской лавры, куда и были перенесены мощи великого князя из Владимира 30 августа 1724 года – в годовщину заключения победного Ништадского мира со Швецией.

Кроме того, с 1724 года официально было запрещено изображать Александра Невского в монашеских одеждах (ранее Александра почитали как князя-инока и чудотворца), но только в великокняжеских.

После смерти Петра I, императрица Екатерина I, исполняя его волю, учредила орден Святого Александра Невского – одну из высших наград Российской империи. Таким образом, по мнению исследователей, Александр Невский стал едва ли не первым среди небесных покровителей империи, а его почитание приобрело не просто религиозный, но государственный характер.

В последующие периоды нашей истории в почитании князя Александра Невского политический (идеологический) оттенок лишь усиливался.

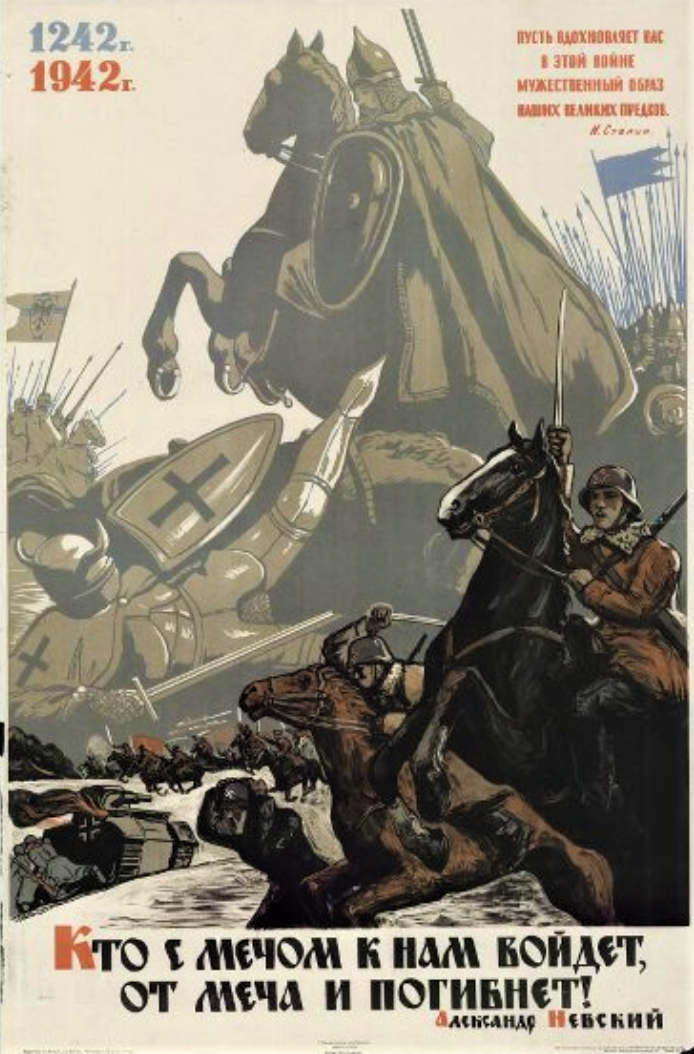

После недолгого «революционного забвения» в конце 30-х и в 40-е годы XX века – накануне и особенно во время Великой Отечественной войны, героический князь вновь оказался востребованным. Тогда и появился патриотический фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский», поэма К. Симонова «Ледовое побоище».

Летом 1942 года был учрежден советский орден Александра Невского, которым награждались командиры Красной армии, проявившие личную отвагу и мужество в бою.

Созданный в советский период книгами и кинематографом образ Александра Невского – беспощадный борец с западной экспансией и боярской изменой, защитник простого народа – оказался востребованным и в наши дни. В телевизионном проекте 2008 года «Имя России» князь Александр Невский набрал наибольшее число голосов. Получается, что в представлении людей именно он в наибольшей степени олицетворяет нашу страну и ее историю.

Список литературы:

- Вернадский Г.В. Два подвига Александра Невского // Евразийский временник. Кн. 4 Берлин. 1925 г.

- Горский А. Александр Невский – герой или коллаборационист. // Тогда вступи князь в златое стремя… Москва. 2018 г.

- Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV века). М. 2001 г.

- Карпов А. Александр Невский. Молодая гвардия. 2013 г.

- Пашуто В.Т. Александр Невский. Молодая гвардия. 1974 г.